हादसे की चीख और सच्चाई का सन्नाटा

अहमदाबाद, 28 जून 2025, — 12 जून 2025 की दोपहर, अहमदाबाद से लंदन (गैटविक) के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI‑171 महज करीब 30 सेकंड में एक भयानक त्रासदी में बदल गई। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसने व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गहरे सवाल खड़े कर दिए।

इस हादसे में विमान में सवार 229 यात्रियों और 12 चालक दल समेत कुल 241 लोग मारे गए। इस हादसे से क्षतिग्रस्त स्थल यानी जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई। यानी कुल 260 जिंदगियां इस दुर्घटना में हमेशा के लिए बुझ गईं, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए। केवल एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक इस भीषण हादसे में जीवित बच पाया।

ब्लैक बॉक्स की खामोशी, ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) को जांच से बाहर रखने का निर्णय और गोदी मीडिया की चुप्पी — ये सब मिलकर इस त्रासदी को एक महज हादसा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही की सबसे कठिन परीक्षा बना देते हैं।

यह रिपोर्ट उन परतों को सामने लाने की कोशिश है जो अब तक अस्पष्ट हैं, और जिनकी जानकारी सामने आने में बाधाएं महसूस की जा रही हैं। ताकि आप खुद समझ सकें कि सच्चाई किस दिशा में इशारा कर रही है — और कौन-से ताकतवर हाथ इसे उजागर होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं।

क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विमान क्यों गिरा — सवाल यह है कि सच्चाई को गिरने से कौन बचाएगा?

अनदेखी चेतावनियां: हादसे की आहट

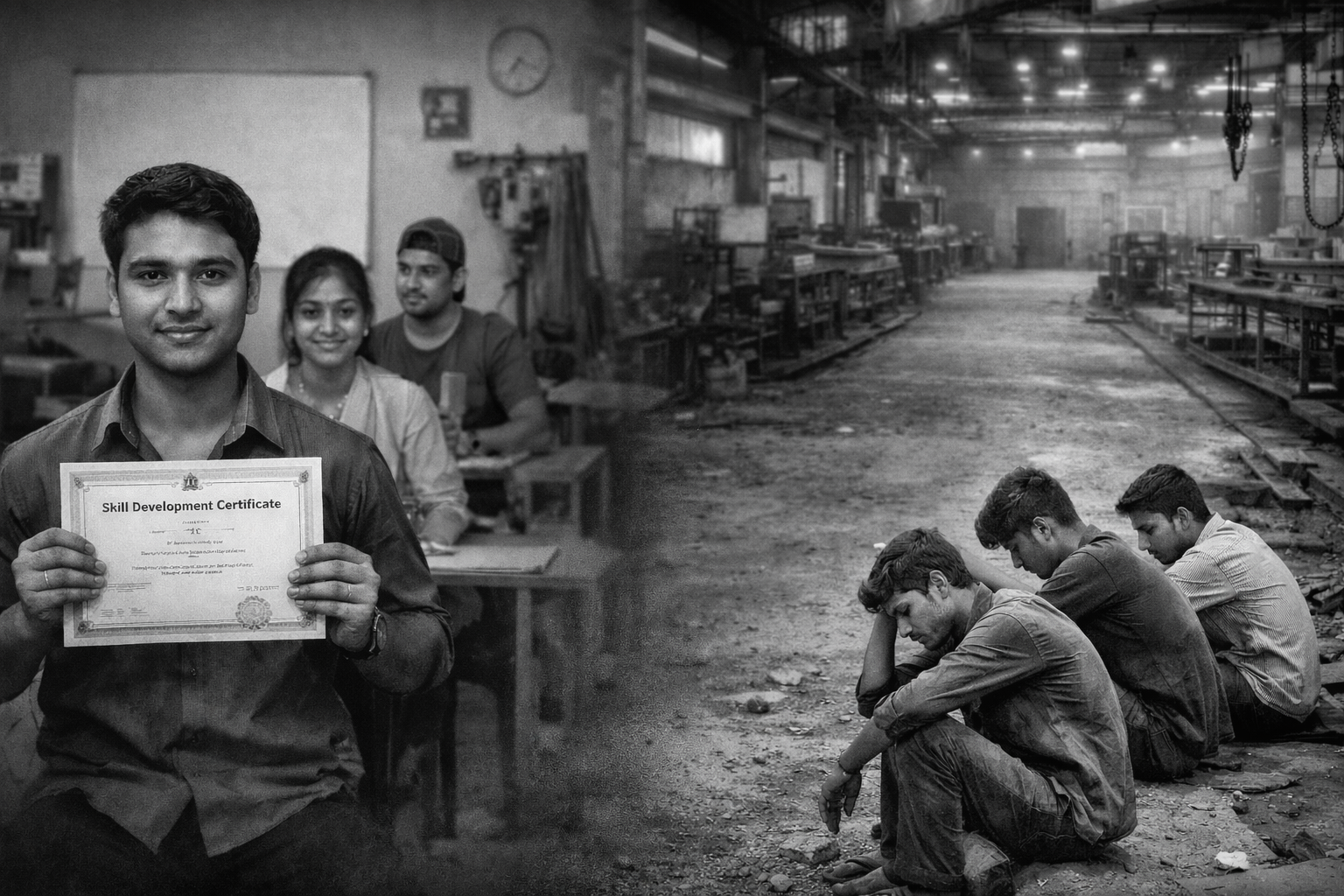

AI‑171 हादसे से पहले इस विमान में ऐसी कई तकनीकी चेतावनियां दर्ज की गई थीं, जिन्हें अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद यह भीषण त्रासदी टल सकती थी। सूत्रों से मिले संकेतों के मुताबिक, बीते आठ हफ्तों में कम से कम तीन बार इंजन ट्रस्ट असंतुलन (यानी इंजनों की शक्ति में असमानता) और पावर स्विचिंग फेलियर (यानी बिजली आपूर्ति प्रणाली में गड़बड़ी) जैसी गंभीर समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन हर बार इन्हें ‘माइनर इश्यू’ बताकर फाइल क्लोज कर दी गई और विमान को उड़ान के लिए फिट घोषित कर दिया गया।

सूत्रों से मिले संकेतों पर विश्वास करें तो, टेकऑफ से ठीक पहले भी पायलट के पास बिजली आपूर्ति प्रणाली में गड़बड़ी की चेतावनी आई थी। बावजूद इसके, टेकऑफ की अनुमति दी गई — क्यों?

यहां एक बड़ा सवाल उठता है:

क्या तकनीकी निरीक्षण महज औपचारिकता बनकर रह गया है?

जब कोई विमान उड़ान भरने से पहले अंतिम निरीक्षण प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसका उद्देश्य केवल ‘कागजी खानापूर्ति’ नहीं होता। हर एक अलर्ट, हर एक सेंसर सिग्नल यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी होता है। लेकिन सूत्रों के संकेतों को मानें तो, AI‑171 केस में ये चेतावनियां बार-बार अनदेखी गईं, जो आज व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गहरे सवाल खड़े करती हैं।

कहने को तो यह महज तकनीकी खामी लग सकती है, लेकिन असल में यह व्यवस्था की लापरवाही और मनमानी का चेहरा है। जब तक ऐसी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक हादसे टल नहीं सकते — और हर बार कीमत आम नागरिकों की जान से चुकानी पड़ेगी।

ICAO से दूरी: जांच या बचाव की चाल?

जब AI‑171 हादसा हुआ, तो ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) ने भारत को इस जांच में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस संगठन का मकसद होता है कि विमान हादसों की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो — ताकि किसी भी तकनीकी, प्रशासनिक या कॉर्पोरेट दबाव की कोई जगह न रहे।

भारत सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए तर्क दिया कि AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) पहले से ही Annex 13 के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रहा है। सरकार के अनुसार, जब जांच पहले से अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, तो ICAO को अलग से शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सवाल उठता है — अगर सब कुछ सही और पारदर्शी है, तो अंतरराष्ट्रीय निगरानी से परहेज़ क्यों?

“Annex 13”, ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) का वह विशेष दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विमान दुर्घटना की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि गंभीर हादसों में संबंधित देश, अन्य देशों के विशेषज्ञों और इस संगठन को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जा सकता है। इससे जांच की विश्वसनीयता बढ़ती है और हितों के टकराव की संभावना कम होती है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि ICAO को बाहर रखना सिर्फ “तकनीकी स्वतंत्रता” का मामला नहीं है। यह फैसला कहीं न कहीं जांच की दिशा और उसके नतीजों पर नियंत्रण बनाए रखने की एक रणनीति भी हो सकता है। जब ब्लैक बॉक्स डेटा, तकनीकी रिकॉर्ड और विमान निर्माता से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की स्थिति आती है, तो बाहर की निगरानी एजेंसियों से बचने की कोशिश और भी तेज हो जाती है। सीधी भाषा में कहें तो — अगर बाहरी निगरानी रहेगी, तो हर सबूत और दस्तावेज दुनिया के सामने आ जाएगा। इसलिए, कुछ ताकतवर समूह चाहते हैं कि जांच में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो, ताकि सच्चाई को अपने हिसाब से दिखाया या छिपाया जा सके।

भारत सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि ICAO की उपस्थिति से क्या समस्या थी। इसी अस्पष्टता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है:

क्या इस संगठन को बाहर रखने का उद्देश्य पारदर्शिता को मजबूत करना था, या कहीं इसे कमजोर करने की कोशिश?

बोइंग का बचाव या पारदर्शिता का बलिदान?

AI‑171 हादसे में जिस विमान का इस्तेमाल हुआ, वह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। बोइंग कंपनी पहले भी कई हादसों और विवादों में घिरी रही है। विशेषकर 737 Max हादसों (2018 और 2019) ने इसकी वैश्विक साख पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तब, दुनिया भर में इन विमानों को ग्राउंड कर दिया गया था और बोइंग को अरबों डॉलर के मुआवजे और सख्त जांच का सामना करना पड़ा था।

AI‑171 हादसे में भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ICAO को जांच में शामिल किया जाता, तो बोइंग के संभावित तकनीकी खामियों की गहराई से पड़ताल की जा सकती थी। ICAO की निगरानी से ब्लैक बॉक्स डेटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर लॉग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों पर अंतरराष्ट्रीय नजर रहती। इससे किसी भी संभावित गलती या लापरवाही को छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाता।

वहीं, बोइंग अमेरिका की एक प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी है, जिसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इस कंपनी के हित केवल कॉर्पोरेट स्तर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी जुड़े होते हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ICAO को बाहर रखने के फैसले में कहीं न कहीं बोइंग की वैश्विक साख और आर्थिक हितों को बचाने की कोशिश भी शामिल हो सकती है।

भारत सरकार ने हालांकि कभी सीधे तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं बताया। लेकिन पारदर्शिता के अभाव में यह सवाल उठना स्वाभाविक है:

क्या ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) को बाहर रखने का उद्देश्य किसी बड़े कॉर्पोरेट हित की रक्षा करना है?

ब्लैक बॉक्स की चुप्पी: सच पर ताला?

AI‑171 विमान हादसे के तुरंत बाद ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया था। इसमें दो बेहद महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते हैं:

कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (सीवीआर) — जिसमें पायलटों और क्रू के बीच की बातचीत, चेतावनियां और अंतिम क्षणों की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं।

फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) — जिसमें विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, और अन्य तकनीकी पैरामीटर दर्ज रहते हैं।

इन दोनों रिकॉर्डरों को आम तौर पर विमान के पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) में एक साथ फिट किया जाता है, ताकि किसी भी हादसे में इनके बचने और डेटा सुरक्षित रहने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहे।

इन दोनों का डेटा किसी भी विमान हादसे में अंतिम सच का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन यहां दो सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद आधिकारिक रूप से कोई प्राथमिक निष्कर्ष सामने नहीं आया, जो पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।सरकार और AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) ने सिर्फ इतना बताया कि ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है, पर कब तक चलेगी और नतीजे कब सामने आएंगे — इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई।

ब्लैक बॉक्स डेटा को छिपाए रखना सिर्फ तकनीकी जटिलता का मामला नहीं होता, यह भरोसे का संकट भी पैदा करता है। जब सैकड़ों जानें गई हों, तब हर नागरिक को यह जानने का हक होता है कि आख़िर अंतिम मिनटों में क्या हुआ। क्या पायलट को समय रहते कोई चेतावनी मिली थी? क्या तकनीकी गड़बड़ियों के संकेत पहले से मौजूद थे?

बड़े हादसों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ब्लैक बॉक्स डेटा की प्रारंभिक रिपोर्ट आमतौर पर कुछ हफ्तों में सार्वजनिक कर दी जाती है। लेकिन यहां दो सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद आधिकारिक रूप से कोई प्राथमिक निष्कर्ष सामने नहीं आया, जो पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह सवाल इसलिए और भी बड़ा बन जाता है कि:

क्या ब्लैक बॉक्स की चुप्पी किसी बड़ी लापरवाही पर पर्दा डालने का जरिया बन रही है?

गोदी मीडिया की खामोशी: सच का सौदा या मजबूरी?

AI‑171 हादसे के तुरंत बाद देशभर और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सनसनी फैल गई। शुरुआती 48 घंटों तक हेडलाइंस, टीवी डिबेट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यही खबर छाई रही। लेकिन जैसे ही मृतकों की संख्या स्पष्ट हुई और आधिकारिक बयान जारी हुए — मीडिया अचानक शांत हो गया।

मीडिया की इस खामोशी के कई संभावित कारण हो सकते हैं।

पहला, सरकारी नियंत्रण और सीमित जानकारी। जब तक कोई प्रेस ब्रीफिंग या अपडेट जारी नहीं होता, मुख्यधारा मीडिया आमतौर पर “ऑफिशियल लाइन” से बाहर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करता।

दूसरा, बड़े कॉर्पोरेट और विज्ञापन हित, जिनकी वजह से मीडिया का स्वर नरम पड़ जाता है। एयरलाइंस, विमान निर्माता और उससे जुड़ी कंपनियां, मीडिया हाउस के बड़े विज्ञापनदाता होते हैं। इन रिश्तों का सीधा असर कवरेज पर पड़ता है।

तीसरा, जनता की याददाश्त और टीआरपी की होड़। जैसे ही नई घटना सामने आती है, पुरानी कहानी पीछे छूटने लगती है।

AI‑171 हादसे में भी यही देखने को मिला। हादसे की असली वजह, तकनीकी चूक, और ब्लैक बॉक्स डेटा जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस की जगह, खबरें जल्द ही “रूटीन कवरेज” में बदल गईं।

मीडिया का शांत होना न सिर्फ सूचना के अधिकार पर चोट करता है, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की सबसे बड़ी दीवार को कमजोर करता है। जब मीडिया निगरानी छोड़ दे, तो प्रशासन और जांच एजेंसियों पर भरोसा करना और भी मुश्किल हो जाता है।

क्या मीडिया की चुप्पी हादसे की सच्चाई को दबाने में एक अदृश्य सहयोगी बन रही है?

अंतरराष्ट्रीय कसौटी पर हमारी जांच: पारदर्शिता या दिखावा?

जब बात विमान हादसों की जांच की होती है, तो दुनिया के विकसित देशों में जांच प्रक्रिया को जनता के भरोसे का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। अमेरिका में NTSB (नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड) और यूरोप में EASA (यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी) जैसी संस्थाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं।

अमेरिका में हादसों की जांच के दौरान न केवल तकनीकी डेटा सार्वजनिक किया जाता है, बल्कि पीड़ित परिवारों और मीडिया को नियमित अपडेट भी दिए जाते हैं। FAA (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन — अमेरिका की प्रमुख विमानन प्राधिकरण एजेंसी, जो विमान परिचालन, लाइसेंस, सुरक्षा नियम और हवाई यातायात नियंत्रण जैसे सभी नियामक कार्य देखती है) को जांच से दूर रखा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का हितों का टकराव न हो।

यूरोप में भी EASA की निगरानी में राष्ट्रीय एजेंसियां स्वतंत्र जांच करती हैं और शुरुआती रिपोर्टें कुछ ही हफ्तों में सार्वजनिक कर दी जाती हैं।

भारत के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि AI‑171 हादसे की जांच में ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) को बाहर रखना पारदर्शिता के खिलाफ है। कई वरिष्ठ एविएशन विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जब जांच में अंतरराष्ट्रीय निगरानी नहीं होती, तो निष्पक्षता और सच्चाई दोनों ही संदेह के घेरे में आ जाते हैं। उनका कहना है कि जनता का भरोसा सबसे पहली चीज होती है, जिसे बचाना जरूरी है।

कई विमानन कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ICAO को जांच से बाहर रखना संप्रभुता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल, यह भारत के लिए दुनिया के सामने पारदर्शिता दिखाने और भरोसा मजबूत करने का मौका था। विशेषज्ञों के अनुसार, इसे गंवाना देश की साख और जनता के भरोसे दोनों पर भारी पड़ सकता है।

भारत में AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) जैसी संस्थाएं संसाधन, स्वतंत्रता और पारदर्शिता के स्तर पर अभी भी वैश्विक मानकों से पीछे हैं। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सीधे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। कहने को यह एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसकी प्रशासनिक और वित्तीय निर्भरता पूरी तरह मंत्रालय पर ही है। ऐसे में हादसे की जांच इसी संस्था से करवाना कुछ वैसा ही है, जैसे एक शिक्षक पहले खुद ही छात्रों को पढ़ाए, वही प्रश्नपत्र बनाए, वही परीक्षा ले और अंत में वही कॉपी भी जांचे। फिर अगर छात्र पास हो या फेल, क्या इसे निष्पक्ष परीक्षा कहा जा सकता है?

इसी तरह, जब जांच और निगरानी दोनों का पूरा नियंत्रण एक ही मंत्रालय के हाथ में होता है, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बड़े सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार-बार स्वतंत्र एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय निगरानी की जरूरत पर जोर देते हैं, ताकि जांच न सिर्फ निष्पक्ष हो, बल्कि दिखे भी निष्पक्ष।

जब किसी हादसे की जांच में तकनीकी गड़बड़ियां, राजनीतिक दखल और कंपनियों के अपने फायदे — ये सब मिल जाते हैं, तब सच्चाई सामने लाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पारदर्शिता ही एकमात्र तरीका होता है जिससे आम लोग सच जान सकें और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

सच की तलाश, भरोसे की लड़ाई

AI‑171 हादसा केवल एक विमान दुर्घटना नहीं था — यह एक ऐसा दर्पण है, जिसमें व्यवस्था की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और नैतिकता की परतें साफ दिखती हैं। जब सैकड़ों जानें जाती हैं, तो केवल तकनीकी जाँच या औपचारिक बयान काफी नहीं होते। जनता को न केवल हादसे की वजह जानने का अधिकार है, बल्कि यह भरोसा भी चाहिए कि किसी भी स्तर पर सच्चाई से समझौता नहीं हुआ है।

ICAO को जांच से बाहर रखने का निर्णय, ब्लैक बॉक्स डेटा पर चुप्पी, और मीडिया की धीमी होती आवाज — ये सब संकेत हैं कि शायद सच को सामने लाने में पूरी तत्परता नहीं दिखाई जा रही। हादसों में पीड़ित परिवारों का दर्द और नागरिकों का भरोसा दोनों ही सबसे कीमती होते हैं। जब इन पर चोट पड़ती है, तो लोकतंत्र की आत्मा भी आहत होती है।

यह रिपोर्ट किसी पर दोष मढ़ने या सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। यह एक कोशिश है उन सवालों को आवाज देने की, जिनका जवाब हर उस व्यक्ति को चाहिए, जो इस सिस्टम में भरोसा करता है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक न्याय केवल एक शब्द बनकर रह जाएगा।

क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विमान क्यों गिरा — सवाल यह है कि सच्चाई को गिरने से कौन बचाएगा?