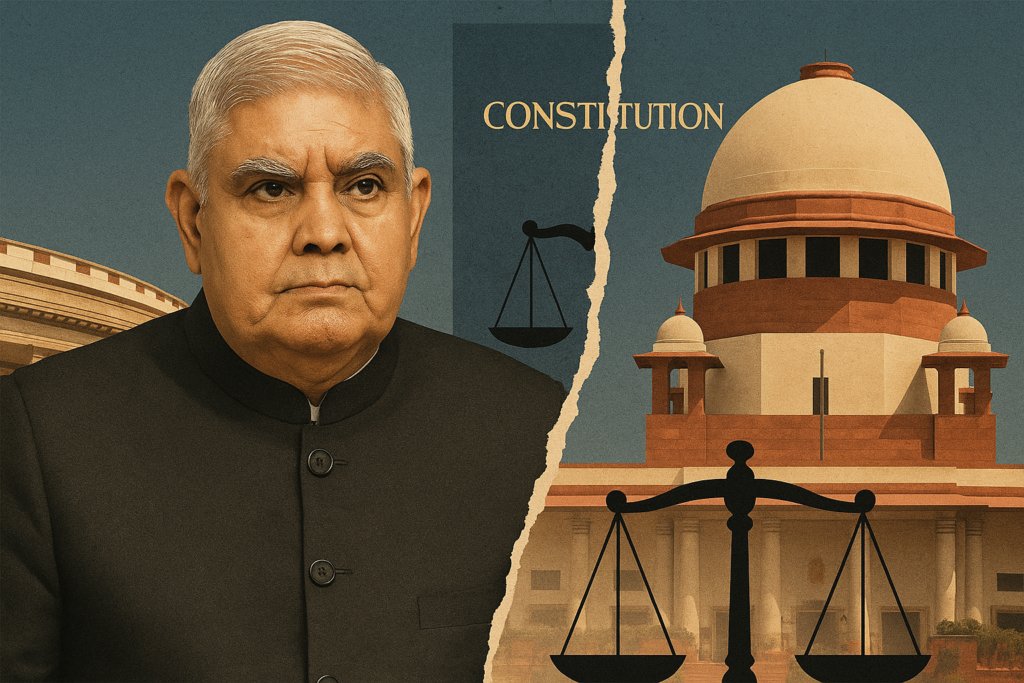

निर्णय या नाराज़गी?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को ‘निर्णय की समयसीमा’ दिए जाने को लेकर छिड़ी इस बहस में असली मुद्दा है — संवैधानिक मर्यादा, जवाबदेही और संस्थागत सीमाएं। इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करते हैं कि यह टकराव सिर्फ अधिकारों का नहीं, लोकतंत्र की सेहत का भी पैमाना है

अहमदाबाद, 24 अप्रैल। भारत के संवैधानिक इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, जब देश की सबसे उच्च संवैधानिक संस्थाएँ — न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका — न केवल एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र को छूती हैं, बल्कि टकरा भी जाती हैं। और जब ऐसा टकराव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और देश के उपराष्ट्रपति की सार्वजनिक टिप्पणी के बीच हो — तो यह न केवल एक संवैधानिक बहस बन जाती है, बल्कि एक लोकतांत्रिक चेतावनी भी।

8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच के गतिरोध पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति को निर्देशित किया कि वे राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लें।

लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद, देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक शक्तियों के संतुलन के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पर “सुपर संसद” बनने का आरोप लगाया।

ध्यान रहे, यह महज वैचारिक मतभेद नहीं था — बल्कि सार्वजनिक मंच से दिया गया एक संवैधानिक हस्तक्षेप का प्रतिरोध था। धनकड़ ने कहा कि अनुच्छेद 142 अब न्यायपालिका के हाथों में एक “न्यूक्लियर मिसाइल” बन गया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।

ऐसे में यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है: क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका को बाध्य किया? या फिर यह वह क्षण था जब न्यायपालिका ने लोकतंत्र को पंगु होने से बचाया?

यह रिपोर्ट न सिर्फ इन बिंदुओं का विश्लेषण करती है, बल्कि संविधान की आत्मा में झाँकने का प्रयास है —जहाँ संवैधानिक पदों की मर्यादा, जनप्रतिनिधियों की सीमाएँ, और न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी — तीनों एक साथ सवालों के घेरे में हैं

उपराष्ट्रपति के सार्वजनिक बयान: न्यायपालिका बनाम विधायिका की बहस

Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार (18 अप्रैल 2025)

राज्यसभा इंटर्न्स को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें राष्ट्रपति को विधेयकों पर तीन महीने में निर्णय लेने को कहा गया था। उन्होंने कहा:

“हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहाँ न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कर सकती है, लेकिन क्या वह कार्यपालिका को आदेश देने का अधिकार रखती है?”

“अनुच्छेद 142 अब एक ‘न्यूक्लियर मिसाइल’ बन गया है — 24×7 उपलब्ध — जो लोकतांत्रिक शक्तियों के संतुलन को बाधित करता है।”

“न्यायपालिका को ‘सुपर संसद’ बनने से बचना चाहिए, अन्यथा संविधान की आत्मा आहत होगी।”

Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार (22 अप्रैल 2025)

दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘कर्तव्यम्’ व्याख्यान के दौरान, उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर से संसद की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हुए कहा:

“संविधान में संसद से ऊपर किसी भी प्राधिकरण की कल्पना नहीं की गई है।”

“संविधान ‘हम भारत के लोग’ से शुरू होता है,और लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है।” उन्होंने कहा कि “निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की सामग्री के अंतिम स्वामी (अंतिम मालिक) होते हैं।”

तमिलनाडु के विधेयकों पर राज्यपाल की देरी

13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने कुल 12 विधेयक पारित किए। राज्यपाल ने 13 नवंबर 2023 को इन 12 में से 10 विधेयकों पर सहमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें बिना कोई कारण या संदेश बताए लौटा दिया। शेष दो विधेयकों को उन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया। इसके बाद विधानसभा ने 18 नवंबर 2023 को वे 10 विधेयक पुनः पारित किए और बिना किसी बड़े संशोधन के उन्हें फिर राज्यपाल को भेजा। 28 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने वे सभी 10 पुनर्पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिए, यह कहते हुए कि वे संविधान की कुछ धाराओं से टकराते हैं (repugnancy)। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन) ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि:

- राज्यपाल को पुनः पारित विधेयकों पर ‘Pocket Veto’ (जेब वीटो) का अधिकार नहीं है।

- यदि राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।

- यदि राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं देते, तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकती है।

- यह समयसीमा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत “पूर्ण न्याय” (Complete Justice) सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है।

अनुच्छेद 142 क्या है? – एक सरल व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष अधिकार देता है कि वह “पूर्ण न्याय” (complete justice) के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है —

भले ही वह संसद द्वारा बनाए गए किसी सामान्य कानून में न लिखा गया हो।इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी मामले में न्याय पाने के लिए मौजूदा कानून अपर्याप्त हों या पूरी तरह स्पष्ट न हों, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष संवैधानिक शक्ति से ऐसा समाधान दे सके जो न्याय सुनिश्चित कर सके।

इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु केस में राष्ट्रपति को तीन महीने की समयसीमा में निर्णय देने का आदेश पारित किया — ताकि राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनिश्चित देरी पर रोक लगाई जा सके।

सरल शब्दों में:

जब कानून मौन हो और न्याय रुक जाए — तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत वो रास्ता बना सकता है, जो कानून में लिखा नहीं, लेकिन न्याय के लिए ज़रूरी है।

शोध दृष्टिकोण: अनुच्छेद 142 का ऐतिहासिक प्रयोग

आईआईएम-अहमदाबाद के शोधकर्ताओं द्वारा 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 1950 से 2023 के बीच सुप्रीम कोर्ट के 1,579 मामलों में अनुच्छेद 142 या “पूर्ण न्याय” का उल्लेख हुआ। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, केवल लगभग 50% मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की शक्ति का “स्पष्ट रूप से प्रयोग” किया।

यह इस बात की पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग बेहद सीमित, असाधारण और विवेकपूर्ण तरीकों से किया जाता है — और इसका प्रयोग तब होता है जब कानून मौन हो लेकिन न्याय जरूरी हो।

“जेब वीटो” (Pocket Veto) क्या है?

जब कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो मंज़ूर करते हैं, न अस्वीकार करते हैं, और न ही उस पर कोई जवाब देते हैं — तब यह स्थिति Pocket Veto कहलाती है। इसका मतलब है कि वे विधेयक को “जेब में डालकर” अनिश्चितकाल तक रोके रखते हैं।

सरल शब्दों में:

यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को लटकाने वाला एक चुपचाप किया गया वीटो होता है।क्योंकि संविधान कोई तय समयसीमा नहीं बताता, इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे बिना जवाब दिए रोक सकते हैं — और यही समस्या सुप्रीम कोर्ट ने उठाई।

राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हुए भी सलाह पर क्यों चलते हैं?

भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है — लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा।

मतलब यह हुआ:

राष्ट्रपति खुद कोई निर्णय नहीं लेते; वे निर्वाचित सरकार की सलाह पर निर्णय को “अनुमोदन” देते हैं।

यह क्यों ज़रूरी है?

क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है — यहाँ असली शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के।

सुप्रीम कोर्ट की चार निर्णायक टिप्पणियाँ

- “एक बार जब कोई विधेयक विधायिका द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल के पास केवल एक संवैधानिक विकल्प बचता है — उसे स्वीकृति देना।”

- “विधेयक को बिना कारण रोके रखना — जबकि वह दोबारा पारित हो चुका है — यह आचरण लोकतांत्रिक ढांचे के लिए विनाशकारी (destructive to the democratic structure) है।”

- “राज्यपाल द्वारा ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना, जो पुनः पारित हो चुके हैं, मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह की अवहेलना (ignoring the collective advice) के बराबर है — जो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है।”

- “यदि अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग कर राज्यपाल विधेयकों की स्वीकृति अनिश्चितकाल तक टालते हैं, तो यह संविधान का उल्लंघन है — और ऐसी स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप पूरी तरह उचित होगा।”

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा:

“यह निर्णय केवल तमिलनाडु के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के संघीय ढांचे के लिए मील का पत्थर है। निर्वाचित सरकार की इच्छाओं को रोकना अब संभव नहीं रहेगा। न्यायपालिका ने लोकतंत्र की गरिमा को बचाया है।”

लोकतंत्र की सेहत: सिर्फ अधिकार नहीं, संतुलन भी ज़रूरी

यह विवाद केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं — बल्कि लोकतंत्र के मूल ढांचे की परीक्षा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका — तीनों स्तंभों का सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा जब वे एक-दूसरे के अधिकारों को न छीनें, बल्कि सीमाओं को समझें।

उपराष्ट्रपति का यह तर्क कि संसद सर्वोच्च है,अपने स्थान पर सत्य है। लेकिन सर्वोच्चता का अर्थ निरंकुशता नहीं हो सकता। लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि शक्तियाँ कैसे संतुलित और उत्तरदायी बनी रहें।

सीमाओं की समझ, लोकतंत्र की शक्ति”

यह फैसला हमें यह याद दिलाता है कि भारत का संविधान एक “शक्ति-संपन्न शास्त्र” नहीं, बल्कि एक “मर्यादित मार्गदर्शक” है — जो सत्ता नहीं, सेवा की भावना से चलता है।

लोकतंत्र तब ही मजबूत होगा जब हर संस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सिर्फ अपने अधिकार नहीं, अपनी सीमाएं भी समझे।