हर बार उड़ान, सवाल बरकरार

जब-जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी धरती पर उतरते हैं, तब-तब कैमरों की चमक, नारों की गूंज और प्रवासी भारतीयों की तालियों से एक स्वर उभरता है: “भारत अब विश्वगुरु बनने ही वाला है।”

हर मंच पर दमदार भाषण, हर मुलाक़ात में गर्मजोशी, और हर दौरे के बाद एक नई ‘रणनीतिक साझेदारी’ — यही दृश्य पक्ष है मोदी युग की विदेश नीति का — एक ऐसा राजनयिक प्रदर्शन जो छवि निर्माण की कला में निष्णात है।

बेशक, विदेश यात्राएं भारतीय कूटनीति का नया अध्याय नहीं हैं। नेहरू से लेकर वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक — सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेश यात्राओं को भारत के वैश्विक रिश्तों की धुरी के रूप में देखा। लेकिन मोदी सरकार ने इन यात्राओं को एक अत्यंत दृश्य, भावनात्मक और रणनीतिक हथियार में रूपांतरित कर दिया है। मंचों पर मौजूदगी, नैरेटिव निर्माण और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि — अब ये सभी किसी योजना का हिस्सा लगते हैं।

2014 के बाद भारत की विदेश नीति ने जो आत्मविश्वास दिखाया है, वह अभूतपूर्व है। अमेरिका हो या इज़राइल, यूएई हो या फ्रांस—भारत अब सिर्फ़ सुनने वाला नहीं, सुनाया जाने वाला देश बन चुका है। और यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी की दृश्यमान कूटनीति की बड़ी उपलब्धि है।

लेकिन इन चमकते दृश्यों के पीछे एक दृश्यहीन सवाल लगातार उभरता है कि क्या इन यात्राओं से भारत को केवल तालियाँ मिलीं, या ठोस रणनीतिक लाभ भी? क्या यह ‘छवियों की विजय’ है, या ‘नीति के निष्पादन की चुप्पी’?

IMEEC जैसे बहुप्रचारित प्रोजेक्ट अभी भी राजनयिक ठहराव में हैं, लाहौर जैसी यात्राएं कूटनीतिक इतिहास की अनुत्तरित फाइलों में दर्ज हो चुकी हैं। पार्लियामेंट में पूछे गए प्रश्न और विदेशी यात्राओं पर आया खर्च — यह संकेत देते हैं कि कूटनीति केवल कैमरों की गवाही से नहीं, परिणामों की पारदर्शिता से प्रमाणित होती है।

अब, जब प्रधानमंत्री एक बार फिर सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो यह सवाल फिर आंखों में तैरते हुए देश के मानस में गूंजता है:

“क्या यह यात्रा भी घोषणाओं का विस्तार होगी — या रणनीतिक लाभ की एक ठोस रेखा इतिहास में खींच पाएगी?”

इस रिपोर्ट का उद्देश्य भी इसी निर्णायक प्रश्न की तह तक पहुँचना है — क्या इन यात्राओं ने भारत को केवल मंचीय दृश्यता और कूटनीतिक आभा दी है, या फिर ठोस रणनीतिक लाभ और नीतिगत परिवर्तन भी सुनिश्चित किए हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा भारत–सऊदी द्विपक्षीय संबंधों के तहत व्यापार, ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) पर चर्चा के लिए अहम मानी जा रही है।

विदेश यात्राएं क्यों मायने रखती हैं?

सरकार की विदेश यात्राएं केवल औपचारिक कूटनीति या प्रोटोकॉल की पूर्ति नहीं होतीं, वे किसी राष्ट्र की वैश्विक पहचान, रणनीतिक प्राथमिकताओं और नेतृत्व की आकांक्षाओं का सीधा प्रतिबिंब होती हैं।

जब कोई प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करता है, तो वह सिर्फ़ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आकांक्षा, संवाद और दिशा का वाहक बनकर जाता है। इन यात्राओं का घोषित लक्ष्य होता है —सहयोगी देशों के साथ समझौते, निवेश को आकर्षित करना, रणनीतिक साझेदारियाँ विकसित करना, और यह स्पष्ट करना कि भारत अब केवल दुनिया की घटनाओं का दर्शक नहीं, बल्कि उनका निर्धारक भी है।

इन यात्राओं के दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर घोषणाएं होती हैं। इन पर सरकारी खज़ाने से करोड़ों रुपये खर्च होते हैं — विमान से लेकर सुरक्षा, प्रोटोकॉल, मीडिया कवरेज और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की तैनाती तक।

लेकिन विदेश नीति की सफलता यात्राओं की संख्या, भाषणों की शक्ति या तस्वीरों की भव्यता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि क्या इन यात्राओं ने ठोस परिणाम, दीर्घकालिक साझेदारी और नीति-स्तर पर वास्तविक बदलाव उत्पन्न किए हैं?

जब तक यात्राएं घोषणाओं और समझौतों से आगे बढ़कर नीति और कार्यान्वयन के धरातल पर नहीं उतरतीं, तब तक वे केवल दृश्यात्मक उपलब्धियां रहेंगी, रणनीतिक सफलता नहीं।

कूटनीति का अर्थ यात्रा करना नहीं — दिशा देना होता है। और जब दिशा अस्पष्ट हो, तो सबसे लंबा दौरा भी मंज़िल नहीं बन पाता।

साफ़ छवि बनाम धीमा असर: विदेश यात्राओं का मूल्यांकन

पिछले एक दशक में भारत ने वैश्विक मंचों पर जिस आत्मविश्वास और संप्रभु उपस्थिति के साथ अपनी भूमिका निभाई है, वह निश्चित ही देश की विदेश नीति का एक दृश्यात्मक उत्कर्ष कहा जा सकता है।

G20 की अध्यक्षता, अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता, और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर पाकिस्तान के विरुद्ध मुखर हस्तक्षेप —इन सबने भारत को एक दृश्य नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है।

लेकिन यह वैश्विक दृश्यता क्या नीति स्तर पर टिकाऊ प्रभाव में बदली है? यह प्रश्न अब केवल आलोचकों का नहीं, बल्कि नीति-प्रेमियों और आम नागरिकों का भी बनता जा रहा है।

दुनिया की प्रमुख शक्तियों — अमेरिका, फ्रांस, जापान — के साथ कई महत्त्वपूर्ण रक्षा, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक साझेदारियाँ घोषित हुईं, लेकिन उनमें से अधिकतर आज भी या तो प्रतीकात्मक घोषणाओं की सूची में दर्ज हैं, या अनुपालन की धीमी गति से जूझ रही हैं।

भारत की विदेश नीति में आज छवि की शक्ति है, लेकिन जब छवि के पीछे की प्रणाली कमजोर हो, तो वह नेतृत्व केवल मंच तक सीमित रह जाता है, नीति-परिणामों तक नहीं पहुँच पाता।

विश्वास तस्वीरों से नहीं बनता — वह उन समझौतों की गति से बनता है जो तस्वीर के फ्रेम से बाहर निष्पादित होते हैं।

घोषणाओं की भीड़, अनुपालन की चुप्पी

मोदी सरकार की विदेश यात्राओं के साथ एक विशिष्ट पैटर्न जुड़ चुका है। भव्य मंच, वैश्विक रोशनी, घोषणाओं की झड़ी और समझौतों की श्रृंखला। प्रत्येक यात्रा एक नई तस्वीर रचती है, जहाँ भारत विश्व के सामने एक निर्णायक शक्ति, एक उभरता नेतृत्व और एक वैकल्पिक ध्रुव के रूप में प्रस्तुत होता है।

लेकिन जब उत्सव समाप्त होता है और कैमरे बंद हो जाते हैं —तब उठता है एक असहज लेकिन आवश्यक प्रश्न: इन घोषणाओं का अनुपालन कहाँ है? क्या इन दस्तावेज़ों ने नीतिगत जमीन पर कोई बदलाव रचा है, या वे सिर्फ राजनयिक स्मृति-चिन्ह बनकर रह गए हैं?

IMEEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor) इसका सबसे प्रत्यक्ष और प्रासंगिक उदाहरण है —G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा को एक ऐतिहासिक मोड़ कहा गया, लेकिन कुछ ही महीनों में वह एक राजनीतिक प्रतीक्षा कक्ष में बंद हो गई। न निवेश योजना सामने आई, न कार्यान्वयन की समयरेखा, न साझेदार देशों की सामूहिक रणनीति।

इस मौन के बीच सवाल और स्पष्ट होते जा रहे हैं:

क्या हम घोषणाओं से राष्ट्र का भविष्य गढ़ सकते हैं? या भविष्य केवल उन्हीं राष्ट्रों का होता है जो वादों के साथ कार्यान्वयन की ईमानदारी भी रखते हैं?

घोषणाएं इतिहास की भूमिका नहीं बदलतीं — अनुपालन ही है जो उन्हें भविष्य की पुस्तक में स्थान दिलाता है।

G20 शिखर सम्मेलन: वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत का कदम

G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली मंच है — जिसमें अमेरिका, चीन, भारत, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक नीति, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सहयोग और सतत विकास जैसे विषयों पर समन्वय करता है, और आज की दुनिया में यह अंतरराष्ट्रीय निर्णय-निर्माण का एक अनौपचारिक लेकिन निर्णायक मंच बन चुका है।

भारत के लिए 2023 का G20 सम्मेलन ऐतिहासिक इसलिए रहा क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने इस वैश्विक मंच की अध्यक्षता की, और वह भी उस समय जब वैश्विक व्यवस्था बहुपक्षीय तनावों, युद्धों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही थी। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में भारत ने “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” (One Earth, One Family, One Future) का मंत्र देते हुए न केवल एक मूल्य-आधारित नेतृत्व दृष्टिकोण पेश किया, बल्कि अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर दक्षिण वैश्विक आवाज़ को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में स्थान दिलवाया।

इसी सम्मेलन में भारत ने India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEEC) की घोषणा कर यह स्पष्ट संकेत दिया कि वह अब केवल वैश्विक आर्थिक मंचों का अनुयायी नहीं, बल्कि निर्देशक बनना चाहता है।

IMEEC की रूपरेखा में – मध्य-पूर्व, यूरोप और भारत के बीच एक रणनीतिक कनेक्टिविटी गलियारे की परिकल्पना थी — जो भारत की “विकल्प आधारित भू-राजनीति” की नीति को मजबूती देता है।

G20 में भारत की भूमिका केवल औपचारिक मेज़बानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सम्मेलन एक ऐसा क्षण था जिसने भारत की छवि को वैश्विक नीति-निर्माण के एक विश्वसनीय, समावेशी और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारा।

विशेष फोकस: IMEEC – एक अधूरी परिकल्पना?

India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEEC) की घोषणा भारत ने 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में की थी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत, मध्य-पूर्व (जैसे सऊदी अरब और UAE) और यूरोप को रेल, पोर्ट, सड़क और डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए जोड़ना था, जिससे व्यापारिक मार्ग तेज़ और किफायती हो सकें। इसे चीन की Belt and Road Initiative (BRI) परियोजना के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत और अमेरिका ने मिलकर रणनीतिक नेतृत्व की कोशिश की। हालांकि, IMEEC अभी तक ज़मीनी स्तर पर ठोस रूप लेता नहीं दिख रहा है।

कार्नेगी एंडोमेंट की ‘Sada’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह गलियारा जिन क्षेत्रों से गुजरता है, वहाँ पहले से ही चीन की आर्थिक पकड़ बहुत गहरी है। जैसे—ग्रीस का पीरियस पोर्ट, जिस पर चीनी कंपनी COSCO का नियंत्रण है, और सऊदी अरब तथा UAE में चीनी निवेश की मौजूदगी। इसके अतिरिक्त, गाज़ा युद्ध और इज़राइल के साथ सहयोग को लेकर अरब देशों की संवेदनशीलता ने क्षेत्रीय कूटनीतिक सहमति को भी जटिल बना दिया है।

इतर, मौजूदा शोध से यह भी संकेत मिलते हैं कि इस परियोजना के घोषणा-भर के बाद से भारत द्वारा अब तक कोई विस्तृत कार्य योजना या समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में भी हाल के महीनों में बदलाव आया है, जिससे इस गलियारे की वैश्विक ऊर्जा और निवेश समर्थन को लेकर भी प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।

उपलब्ध आँकड़ों और सामरिक संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि IMEEC को लेकर की गई घोषणाएं अब एक प्रतीक्षा की स्थिति में हैं। एक ऐसी प्रतीक्षा जो या तो भू-राजनीतिक गतिरोधों में उलझ चुकी है, या फिर किसी आंतरिक पुनर्विचार की प्रक्रिया में है। ऐसे में यह प्रश्न अपरिहार्य है — क्या यह परियोजना वास्तव में BRI की रणनीतिक काट बन सकेगी, या फिर यह वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत एक असमाप्त प्रस्ताव भर बनकर रह जाएगी?

चीन का बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI): वैश्विक विस्तार की रणनीति

बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) चीन की एक महत्वाकांक्षी वैश्विक अवसंरचना परियोजना है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में की थी। इस पहल का उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़क, रेल, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है, ताकि चीन वैश्विक व्यापार और सामरिक प्रभाव के केंद्र में आ सके।

आज की तारीख में 150 से अधिक देशों ने BRI के अंतर्गत चीन के साथ समझौते किए हैं, और करीब 3,000 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है — जिनमें अनुमानित निवेश 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।

BRI को लेकर हालांकि वैश्विक स्तर पर कई आलोचनाएं भी सामने आई हैं। विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इसे ‘ऋण-जाल कूटनीति’ (debt-trap diplomacy) की संज्ञा देता है, जिसके तहत चीन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों को बड़े ऋण देकर अंततः उनकी रणनीतिक परिसंपत्तियों (जैसे बंदरगाह, एयरपोर्ट, ऊर्जा संयंत्र) पर नियंत्रण हासिल करता है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण श्रीलंका का हंबनटोटा पोर्ट है, जिसे ऋण न चुका पाने के कारण चीन को 99 वर्षों के लिए लीज़ पर देना पड़ा।

भारत ने BRI का आरंभ से विरोध किया है — खासकर इसलिए क्योंकि इसकी एक शाखा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरती है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इस विरोध के कारण भारत ने BRI से दूरी बनाए रखी और इसके विकल्प के रूप में IMEEC जैसी रणनीतिक परियोजनाओं का समर्थन किया।

Sada में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीस का पिरियस बंदरगाह, सऊदी अरब के रेड सी टर्मिनल, और UAE का Etihad Rail नेटवर्क जैसे मुख्य केंद्र पहले से ही चीन के वित्तीय और रणनीतिक नियंत्रण में हैं। साथ ही, गाज़ा युद्ध और इज़राइल के साथ बढ़ती तनातनी ने IMEEC जैसे किसी भी बहुपक्षीय प्रोजेक्ट की क्षेत्रीय स्वीकार्यता को और जटिल बना दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, IMEEC फिलहाल राजनीतिक असहमतियों, वित्तीय अनिश्चितताओं और रणनीतिक दुविधाओं के बीच एक प्रतीक्षा की स्थिति में ठहर गया है — जबकि BRI ने पहले ही बहुपक्षीय साझेदारियों और निवेश के ज़रिए एक प्रभावशाली उपस्थिति स्थापित कर ली है।

भारी व्यय बनाम नीति का मौन

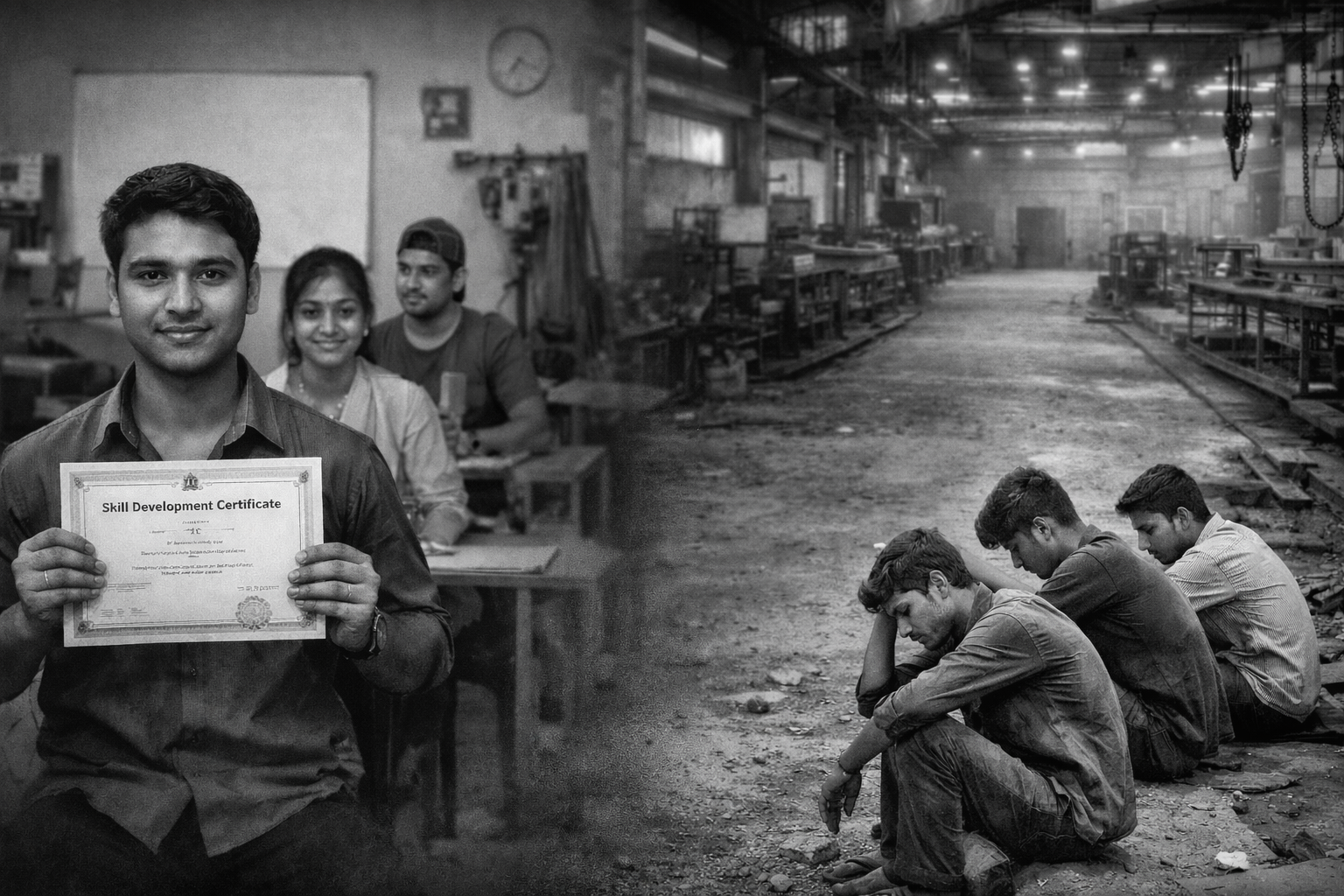

2014 से अब तक प्रधानमंत्री की 120 से अधिक विदेश यात्राएं हो चुकी हैं, और इन पर तकरीबन 2,800 करोड़ रुपये का सार्वजनिक व्यय हो चुका है। —विभिन्न वर्षों में संसद में प्रस्तुत उत्तरों के अनुसार प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल सार्वजनिक व्यय लगभग 2,800 करोड़ तक आंका गया है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों में यह आंकड़ा 3,600 करोड़ से अधिक बताया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।— यह आंकड़ा केवल यात्राओं की संख्या या खर्च का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। जिससे जनता को उम्मीद थी कि वह परिणामों, संधियों, रणनीतियों और ठोस साझेदारियों में तब्दील होगा।

लेकिन जब यही प्रश्न उठता है कि इस निवेश का प्रत्यक्ष लाभ क्या रहा? तो उत्तर में अक्सर भावनात्मक भाषण, मंचीय नारों और वैश्विक तालियों की गूंज सुनाई देती है। नीतिगत पारदर्शिता या ठोस प्रगति नहीं।

यदि इतने व्यय के बाद भी हम न तो IMEEC जैसी बहुपक्षीय रणनीति को अमलीजामा पहना पा रहे है, और न ही पाकिस्तान या चीन के साथ संबंधों को कोई स्पष्ट दिशा दे पा रहे, तो यह प्रश्न पूरी तरह तार्किक है कि “क्या हम सिर्फ वैश्विक दृश्य गढ़ रहे हैं, या उन दृश्यों के पीछे नीति का ढांचा भी खड़ा कर रहे हैं?”

जनता का विश्वास भाषणों से नहीं, परिणामों से बनता है। और जब नीति की नींव खोखली हो, तो सबसे सुंदर मंच भी वक़्त की आँधी में ढह सकता है।

सफर जितना लंबा हो, यदि दिशा तय न हो — तो गिनती केवल खर्च की होती है, उपलब्धि की नहीं।

नीतिगत दृष्टिकोण बहुत, पर निष्पादन कम: चीन से पीछे भारत?

भारत की विदेश नीति में चीन का प्रतिरोध एक स्थायी सूत्रवाक्य बन चुका है। हर मंच, हर गठबंधन और हर रणनीतिक साझेदारी के पीछे यह विचार प्रबल रहता है कि बीजिंग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को संतुलित किया जाए। लेकिन जब ज़मीनी वास्तविकताओं पर नज़र डालते हैं — निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारी — तो भारत अभी भी परिकल्पना के नक्शे पर है, जबकि चीन परियोजनाओं के ठोस भूगोल पर।

भारतीय नीति-निर्माण में विचारों की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्हीं विचारों को क्रियान्वयन में तब्दील करने की क्षमता और इच्छाशक्ति अब भी अधूरी लगती है। हर योजना में संभावना तो है, लेकिन ज़रूरत सुनिश्चित, समयबद्ध और साहसिक निष्पादन की है।

जब तक भारत नीति और क्रियान्वयन के बीच की इस खाई को नहीं पाटता, तब तक उसकी सबसे बड़ी रणनीति भी चीन की सबसे छोटी परियोजना से हारती रहेगी, चाहे वह बंदरगाह हो, रेलवे गलियारा हो या बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व की बात।

भारत बनाम चीन: रणनीतिक निवेश की तुलना

| मापदंड | चीन (BRI) | भारत (IMEEC) |

|---|---|---|

| घोषणा वर्ष | 2013 | 2023 |

| कुल देशों की भागीदारी | 150+ देश | 8 प्रमुख साझेदार देश (प्रारंभिक चरण) |

| कुल अनुमानित निवेश | 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक | निवेश योजना अस्पष्ट, कार्यान्वयन आरंभिक |

| प्रमुख परियोजनाएं | CPEC, Hambantota Port, Piraeus Port | प्रस्तावित गलियारा (IMEEC) |

| रणनीतिक पहुँच | एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका | भारत-मध्य पूर्व-यूरोप सीमित कनेक्टिविटी |

| समझौता स्तर | ठोस MOU + क्रियान्वयन योजनाएँ | MOU घोषित, कार्ययोजना लंबित |

उपरोक्त आंकड़े अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों (जैसे Carnegie, Brookings, World Bank) और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित हैं। इस तुलना का उद्देश्य नीति और कार्यान्वयन के अंतर को रेखांकित करना है — जो भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती भी है।

केवल छवि नहीं, दिशा देने वाली नीति चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं बीते दशक में भारत की वैश्विक छवि को एक नए आत्मविश्वास और नए विमर्श के साथ प्रस्तुत करने में निश्चित रूप से सफल रही हैं। अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, G20 से लेकर अफ्रीकी संघ तक — भारत की आवाज़ अब केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि गूंजती है।

लेकिन सवाल यह है: क्या सिर्फ वैश्विक मंचों पर उपस्थिति और तालियों की गूंज भारत को वह रणनीतिक गहराई और स्थायित्व दिला पाएगी, जिसकी आवश्यकता उभरते विश्व व्यवस्था में है?

कूटनीति की सफलता केवल विदेश यात्राओं के दृश्यों में नहीं, बल्कि उन यात्राओं से निकली नीतियों के स्थायी ढांचे, संस्थागत क्रियान्वयन, और पारदर्शी जवाबदेही में निहित होती है।

भारत को अब एक ऐसी विदेश नीति की ज़रूरत है जो केवल छवि-निर्माण तक सीमित न रहे — बल्कि नीतिगत दिशा, रणनीतिक निरंतरता और भूमिकाओं के पुनर्परिभाषण की ओर अग्रसर हो।

एक ऐसी नीति, जो नेतृत्व के दावों से आगे जाकर भविष्य की चुनौतियों का सक्रिय समाधान प्रस्तुत करे।

छवि की शक्ति महत्वपूर्ण है — लेकिन बिना नीति के वह सिर्फ एक फ्रेम होती है। भविष्य को गढ़ने के लिए अब फ्रेम के भीतर ठोस दृश्य चाहिए।

नीति बनती है पीछे के कमरों में, प्रचार होता है हॉल के मंच पर। लेकिन इतिहास केवल उन देशों को याद रखता है जिन्होंने कमरे से मंच तक एक ही भाषा बोली।

एक संक्षिप्त पुनरावलोकन

| जो पाया | जो खोया / अधूरा रहा |

|---|---|

| 1. वैश्विक मंचों पर भारत की मज़बूत उपस्थिति (G20, संयुक्त राष्ट्र, क्वाड, ब्रिक्स आदि में नेतृत्वकारी भूमिका) |

1. व्यय और परिणामों के बीच संतुलन की कमी (₹2,800 करोड़ का खर्च, लेकिन ठोस नीति लाभ अल्प) |

| 2. रणनीतिक साझेदारों के साथ सशक्त द्विपक्षीय संबंध (अमेरिका, इज़राइल, फ्रांस, UAE आदि से रक्षा-तकनीकी सहयोग) |

2. घोषणाओं पर ठोस क्रियान्वयन की धीमी गति (IMEEC, निवेश MoUs का अधूरा कार्यान्वयन) |

| 3. भारत के प्रति विदेशी निवेशकों की रुचि में वृद्धि (“इंडिया मोमेंट” की वैश्विक चर्चा) |

3. संस्थागत पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी (सरकारी रिपोर्टिंग में स्पष्टता का अभाव) |

| 4. वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मंच दिलाना (अफ्रीकी संघ को G20 सदस्यता, भारत की पहल) |

4. रणनीतिक परियोजनाओं में दीर्घकालिक दिशा का अभाव

|

| 5. विदेश नीति के नैरेटिव का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली प्रसार (भारत की छवि निर्माण और प्रवासी भारतीयों के बीच जागरूकता में वृद्धि) |

5. विदेश नीति के नैरेटिव और घरेलू संस्थागत समन्वय के बीच दूरी (प्रवासी मंचों पर दृढ़ छवि निर्माण के बावजूद, आंतरिक नीति-समन्वय और क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव) |

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं ने भारत की वैश्विक दृश्यता को नया स्तर जरूर दिया है, लेकिन वही यात्राएं नीति-निर्धारण और व्यावहारिक क्रियान्वयन के मोर्चे पर अपेक्षित स्पष्टता और गति नहीं दे सकीं।

यह पुनरावलोकन पाठकों को खुद निष्कर्ष पर पहुँचने का अवसर देता है कि क्या छवि ही पर्याप्त है, या नीति भी चाहिए?